爱我多深从依恋类型到亲密关系的深度探索与安全感构建

最新消息显示,心理学领域的研究者们正在深入探讨依恋类型与亲密关系之间的联系,尤其是在如何构建安全感方面。这一话题引发了广泛关注,不少网友在社交平台上分享了自己的看法和心得。

依恋类型与亲密关系

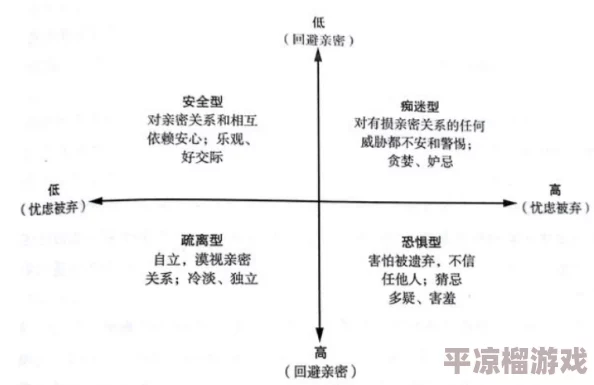

依恋理论最早由约翰·鲍尔比提出,他认为人类在婴儿时期与主要照顾者建立的情感纽带会影响其成年后的亲密关系。根据研究,依恋类型通常分为安全型、焦虑型和回避型。安全型个体倾向于信任他人,并能够健康地表达情感;而焦虑型则常常对伴侣产生过度依赖,而回避型则可能因为害怕亲密而保持距离。

许多网友对此表示认同。一位用户提到:“我发现自己是焦虑型,在爱情中总是担心被抛弃,这让我很痛苦。”另一位评论者则分享道:“我一直以为自己是回避型,但通过了解这些理论,我意识到其实我只是缺乏安全感。”

安全感的构建

建立安全感对于维持健康的亲密关系至关重要。心理学家玛丽·安斯沃斯在其“陌生人实验”中指出,儿童在面对陌生环境时,如果能得到照顾者的支持,会表现出更强的探索欲望。同样,在成人关系中,当伴侣能够提供情感支持时,也会增强彼此间的信任和连接。

一些专家建议,通过有效沟通来提升双方的安全感。例如,可以定期进行深度交流,分享各自内心的不安和期待,从而增进理解。此外,共同经历挑战也有助于加深彼此间的信任。一名网友表示:“我们最近一起参加了一次户外拓展活动,这让我们的关系更加紧密。”

社会影响与个人成长

随着社会的发展,人们对情感健康越来越重视。在网络社区中,有不少关于如何改善亲密关系的话题讨论。有些人在论坛上推荐阅读相关书籍,如《爱的五种语言》和《非暴力沟通》,认为这些资源可以帮助人们更好地理解自己及伴侣,从而促进良好的互动。

与此同时,一些心理咨询师也开始利用线上平台,为更多的人提供专业指导。他们强调,自我反思和学习新的沟通技巧,是提升个人幸福指数的重要途径。一位心理咨询师指出:“很多时候,我们的问题源于未解决的内心冲突,通过专业辅导,可以帮助个体找到适合自己的应对策略。”

面对这一系列问题,我们不禁要问:

如何识别自己的依恋类型?

- 可以通过自我反思或在线测试来初步判断,同时结合生活中的实际体验进行分析。

在日常生活中,怎样有效提高自身及伴侣之间的安全感?

- 定期进行开放式沟通、共同参与活动以及相互支持都是行之有效的方法。

如果发现自己处于不健康的依恋模式,该如何调整?

- 建议寻求专业人士帮助,同时积极学习相关知识,以便逐步改变旧有模式,实现个人成长。

参考资料:

- 《爱的五种语言》

- 《非暴力沟通》

- 约翰·鲍尔比,《附属理论》